Неписание

У меня появился дурной график, я пишу о своей Таньке и становлюсь болен. То есть я болен и до того, как начинаю писать, но, написав, впадаю в продленную, усиленную тоску. Я же пишу о том, что было, что я себе еще раз представил и прожил опять мучительные мгновения ее болезни и всей нашей безысходности и невозможности с ней справиться, потому что мы вынуждены были расплачиваться за чужие ошибки и лицемерные или некомпетентные прогнозы.

Что мне делать, я не знаю. Я уже написал все главки книги, которая сейчас внутри совершенно отдельных издательских забот; я написал почти десяток дополнений, которые, если и буду публиковать, то именно как аппендикс. Но сколько можно? Лучше мне не становится, о чем бы я не вспоминал (пусть порой мне кажется, эти воспоминания осмысленны), меня все равно тянет вернуться в последние страшные дни, будто в самом возвращении я найду развилку, которую раньше не видел и которая выведет нас к свету. Нет развилки, нет возможности переиграть то, что случилось, я просто мучаю себя, возможно, в тщетной надежде, что вся мУка перемелется, и станет легче. Пока все ровным счетом наоборот. Я загоняю себя в ловушку: писание для меня всегда было способом вытащить себя из трясины, но в данном случае — облегчение не наступает, а пространство ведет со мной какие-то игры.

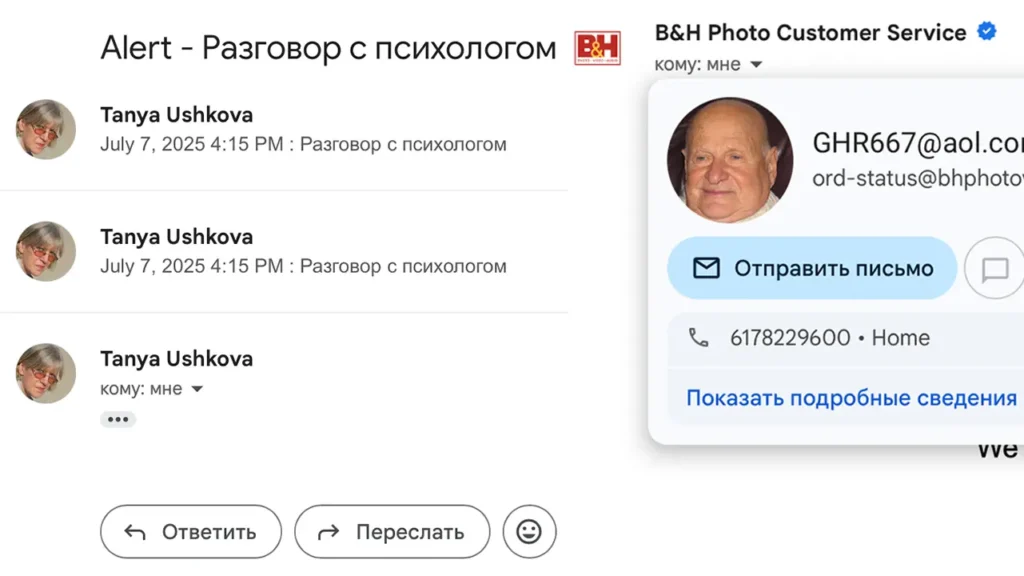

Уже второй раз за последние недели я получаю сообщения о событиях из Гугл-календаря (о намеченных там мною же на будущее делах) от Таньки с ее девичьей фамилией. Да, у неё был такой почтовый аккаунт Tanya Ushkova, на самом деле, возможно, где-то и остался, но на основной почте мы тысячу лет назад поменяли на Tanya Berg в соответствии с паспортом, чтобы легче было коммуницировать с местной бюрократией.

В России она жила под своей фамилией, но в Америке при получении паспорта взяла фамилию Berg. И в любом случае, почему письма с напоминанием о событиях, записанных мною в Гугл-календарь, приходит с ее аккаунта? Понятно, это какой-то компьютерный сбой, никакие несчастья не заставят меня поверить в мистические интервенции, но я не понимаю, как это все устроено. Кстати, когда умер мой папа (или незадолго до этого, уже не помню), письма от лучшего в Америке нью-йоркского магазина фото и видеотехники стали приходить с его портретом. То есть в аватарке магазина прописался папа с моей же фотографии и так напоминает мне с тех пор о себе. Это опять сбой, конечно, но немного неприятно, нет, странно, что магазин B&H Photo общается со мной папиным лицом.

Но я хотел бы развить щекотливую тему, затронутую мной в предыдущем тексте, о том, что при последней встрече моей несчастной девочки и нашего супервайзера (управдом и ремонтник в одном лице) я ощутил короткий мимический разговор между ними и предположил, что Танька чувствовала, что нравится нашему Брайну, и именно это ее смутило и заставило как бы объясняться перед ним.

Супружество слишком сложный и порой неуклюжий механизм, чтобы в нем не было сбоев, очень часто проявляющихся в виде обид, измен и ошибок. Я не помню, когда именно, точно до отъезда в Америку, кажется, на нашей квартире на Бабушкина, но не могу ручаться, Танька мне сказала, что жалеет, что в свое время не узнала еще какого-нибудь мужчину, кроме меня. Чтобы могла сравнить. Теперь уже поздно, но ей немного жалко, что, когда это было можно и не привело бы к последствиям, она не решилась. Это слишком скользкая тема, я как бы кивнул головой, вроде понимаю, и действительно понимаю. Скорее всего, так и было, но, если бы и нет, муж всегда узнает последний или не узнает вообще.

Я несколько раз видел, как она флиртует в сухую, то есть не тогда, когда алкоголь отнимал у нее разум, а вот так, рядом со мной и осознанно при мне. Помню, к нам на Бабушкина пришел мастер по ремонту стиральных машин, молодой, высокий, вежливый; в прихожей достал из пакета тапочки, переобулся и начал работать. То, что он снял тапочки, был ловкий и ладный сразу произвело на Таньку впечатление, но новым или неожиданным стало то, что она стала с ним откровенно кокетничать. Он очень быстро и умело работал, а Танька флиртовала с ним как бы поверх меня, не скрывая, что молодой мужчина ей понравился, а мои чувства здесь не имели значения. Я сам так поступал многократно, флиртовал в присутствии Таньки, и она ни разу не упрекнула меня потом. Более того, как-то сказала, что ей нравится (нет, слово было другое, ей было забавно, ее развлекало), что некоторые женщины порой немного теряли со мной голову, потому что я, конечно, был привлекательный для многих экземпляр мужчинки. Мужчинки, говорила Танька, повторяя удачный оборот своей однокурсницы Иры Яковлевой.

Она, Ира, еще увидев свадебный кортеж, всегда говорила: еще одну несчастную повезли. Но возвращаясь к флирту и ревности: ни разу за всю жизнь Танька не устроила мне сцену. Это была территория ее гордости, она совершенно сознательно не хотела опускаться до ревности, а мы, если и обсуждали это, то шутливо и без имен.

Но и я знал, что у нее есть своя территория, женившись на ней, я как бы внутри себя дал слово сделать ее счастливой, и, если те или иные мои увлечения грозили нашему браку, как все почти мгновенно кончалось. Я уж точно не многоженец, и эту границу никому не было позволено пересекать. Но сделал ли я ее счастливой? Не знаю, не уверен. Точно — не всегда. То есть были мгновения или минуты счастья, были ссоры, но я всегда был на ее стороне в ее спорах с моей матерью, и ни одна сила не земле не могла остановить меня в моих внутренних обязательствах по отношению моей девочки. И здесь не было границ. Именно поэтому я понимаю ее болезнь и смерть, как мой провал, мое сокрушительное поражение, я не выполнил своего обязательства, я не уберег ее от болезни и ее хода. В таких случаях с разной степенью раздражения и непонимания я слышу от многих: ты не бог, есть вещи непосильные для человека, и надо научиться смиряться.

Что мне сказать? Я сейчас почти сломлен. Многое во мне сломалось, но не все. Я постоянно повторяю о своем теперь одиночестве, потому что хочу быть честным: конечно, в той боли, с которой я переношу уход моей Таньки, есть и это — без нее оказался один. И я хочу, чтобы читатель это вычитал из моей скорби, вычитал тот эгоистический компонент, что мне больно и за нее, и за себя, после неудачной операции превращенного в инвалида секса и сырых памперсов. Это надо вычитАть, и я вычитаю.

Как и то, что был нетерпелив, в многочисленных разговорах с ней или при ней опережал ее реакции, ее поиск слова своей несдерживаемой торопливостью, и это тоже стоит учитывать, если думать об источниках – в том числе психологических – ее болезни и ее огорчений. Ей было на что жаловаться подружкам или задушевным собеседникам, и я это тоже несу как зону своей ответственности. Потому что я отвечал за нее перед ней самой, самим собой и тем, что объединяют мохнатым слово небо, хотя мы с ней не верили ни в какое небо, но обязательства от этого не становились меньше.

Я не знаю, последний ли это текст о моей маленькой, моей девочке: может быть, да, может быть, я уже завтра будут опять писать о ней, у меня нет никаких здесь обещаний. Я зачем-то драю квартиру, я все время что-то делаю у нее на виду. То есть понимаю, что ее нет, и отчетливо знаю, что она есть, она во мне, она не может ничего сказать, но видит все мои мучения и знает степень моей беспощадной откровенности, в том числе по отношению к себе. Я все (или почти все) выговариваю, я все старюсь сформулировать с доступной мне точностью, потому что я говорю о ней и, увы, за нее. Что будет, если я замолчу (а надо когда-то и здесь поставить – или хотя бы попытаться поставить – точку). Не знаю, шансов не много. Я все объяснил или попытался объяснить. Она была живая, моя Танька. Обо мне никто не заботился так, как она. Никто не был мне ближе. Никто не был во мне с такой плотностью заселения в душе и теле. Я все равно не могу ни о чем думать, кроме нее. То есть могу, как мы стоим и прыгаем на одной ноге, натягивая брюки. Но это не отдельная жизнь, а вынужденное торможение. Так и я ощущаю, что моя Танька, хотя ее нет, жива, пока жив я, пока не оставил ее без своих мыслей и своей заботы. Она понимала, что может унести меня с собой, что болеет и борется за двоих, что ее гордая непреклонность, столь неожиданная в мягкой, скромной и уступчивой женщине, это ее война за ее и мою жизнь. Мы ее прожили, я никогда и никому не прощу ее смерть, прежде всего, себе.

Моя маленькая, мой дружок, я не буду с тобой прощаться, я обещал не говорить с тобой, и очень стараюсь сдержать обещание. Я думаю о тебе почти каждое мгновение, рвущее мою душу в клочья. А ты стоишь и просто смотришь, на меня, себя, мои мучения и нашу жизнь, которая подходит к концу. И молчишь. И так больно, что уже не жалко.