Человек инкрустированной головоломки

Когда живешь столь далеко, известия о смерти приходят приглушенными и обесцвеченными расстоянием. Слишком много закрытых почти наглухо окон и дверей по пути, звук еле слышен. В некотором смысле все уже умерли, как умер и ты, удаленность играет роль анестезии.

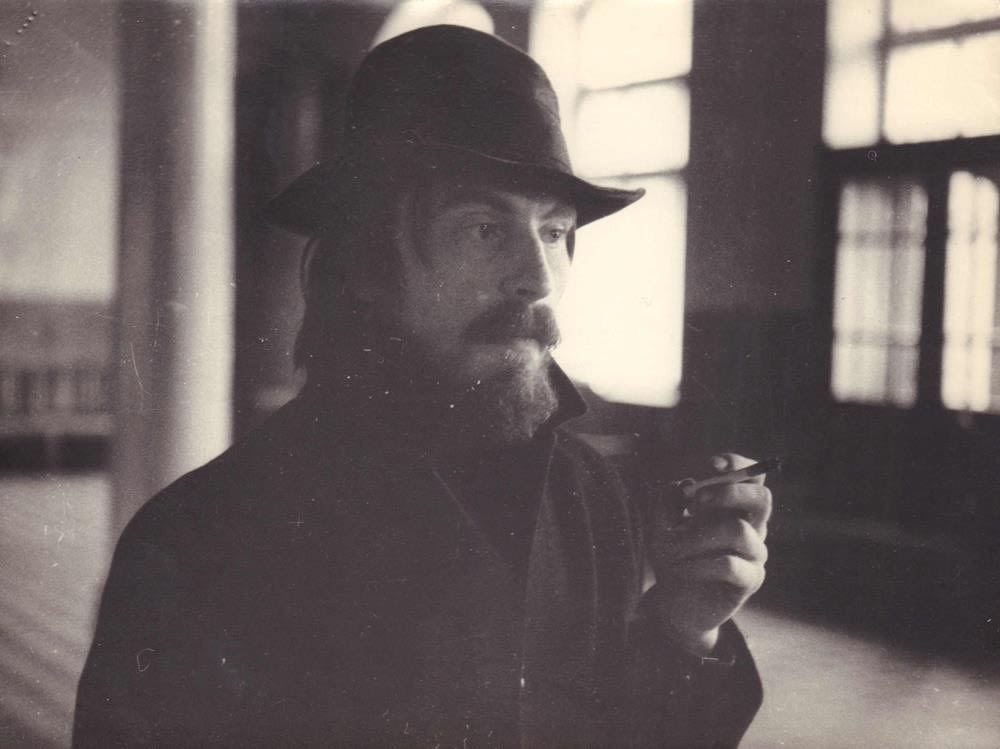

С Эрлем я, кажется, не встречался и не разговаривал лет 25, но, конечно, знал и об инсульте, и об его отчаянии по этому поводу. А лет десять назад заметил его на эскалаторе в метро, он спускался, я подымался, он меня не видел, а я смотрел на его бороду и шевелюру Робинзона Крузо и прочитывал изменившуюся внешность, как знак протеста, он знал, чем был недоволен.

Наиболее близки мы были в самом начале 1980-х, когда я писал «Рос и я» и мне нужны были источники о жизни обэриутов, и он снабжал меня уникальными документами, неопубликованными мемуарами свидетелей, знакомил с важными фигурантами событий.

Это нужно было не столько для фактуры, сколько для ощущения свободы снования внутри материала. Эрлик жил тогда с Соней, очень милой и ловко подходящей для него, что было не столько трудно, сколько невозможно. Эрль, если сводить все сложное к простому, был человеком, постоянно разыгрывающим парадоксы. Сами по себе они не были разящими или разоблачающими, Эрль ценил какую-то культивируемую им странность и отстраненность. Эти парадоксы не были скальпелем, вскрывающим брюшину реальности, скорее, они были такими эстетскими головоломками, которые отсылали не к действительности, нуждавшейся в открытии, сколько к эстетике чуждости, которую он постоянно воспроизводил и цитировал.

Сила Эрля была в тщательности, которую он сознательно доводил до уже неразличимого по мелкой моторике перебору струн, так что иногда казалось, что играет он совсем беззвучно, мелодия казалась почти пунктирной. Звуки то угадывались (или это казалось), то пропадали, будто правая рука не прижимала гриф. Или, напротив, раздавалась какая-то какофония.

Это эстетство пунктуальности было редкостью для ленинградского андеграунда, расхлябанного по преимуществу и рыхлости неприбранного быта, и его роль в подготовке и издании Введенского и других принципиальна, и Мейлах один бы не справился. Эрль был прирожденным текстологом, и тщательность, доведенная до абсурда, оказывалась здесь уместной.

Стихи и проза Эрля были приглушены фокусом времени совсем на других созвучиях, так лелеемый им черный юмор прочитывался отчетливее у Пригова и Рубинштейна, а его парадоксы представлялись изысканными безделками, которые непонятно как употребить.

Конечно, Эрлик не казался душевным, потому что эмоции также пропускались через соединительную камеру по выпечке пирожков странной формы. Он, безусловно, был почти постоянно Чацким на балу; он порой нарочито подчеркивал свою неуместность, эксклюзивную странность. Но это казалось не столько орнаментом, факультативным украшением, сколько подчеркиванием пути, по которому не пошла культура. И с постоянной неуступчивостью, с какой-то порхающей легкостью пехотного танка Эрль прокладывал свою колею, которая становилась частью узора подпольной ленинградской культуры. Нотой, без которой аккорд не полон.

Он, безусловно, был меток и отчетлив во многих реакциях, если не исполнял роль возмутителя спокойствия; я запомнил его характеристику моей прозы, о которой он сказал, что это, в общем-то, и не проза, а стихи, что я тот неправильный случай прозаика, который воплощает нереализованные амбиции поэта, а вся эта избыточная сложность не нужна прозаическому нарративу, который на самом деле должен быть прост до убогости. О моем романе «Момемуры», в котором я в 1983 отобразил десятилетия жизни ленинградской неофициальной культуры, он отозвался угрюмо и прогностически: «Несвоевременная книга», давая понять, что мой текст может привлечь витавших над нашими головами хищников от КГБ с совиными крылами, что и произошло, разве что перестройка спутала все карты.

А я вспоминаю один старый новый год, буквально в самом начале восьмидесятых, который мы небольшой компанией отмечали у Эрля до самого утра, пока не открылось метро. Все было вроде как обычно, разве что рождественский стол благоухал невиданными советской зимой виноградом и южными фруктами. Все было настолько мило, что не запомнилось почти ничего, разве что этой неожиданной сервировкой, которая казалось тоже изготовленной по формуле любимых Эрлем парадоксов, хотя была лишь следствием того, что он жил напротив «Маяковской» и знаменитого овощного магазина, где изредка продавалось то, что обычный советский человек видел только на иллюстрациях в книге «О вкусной и здоровой пищи».

Но это рождественское воспоминание обладает какой-то принципиальностью, Эрль, казалось бы, постоянно выпячивал себя, обозначал свою особую позицию, но в общем и целом это был вид искусства, не омрачавший его подлинную деликатность, умение демонстрировать себя негромко, как апостроф, поставленный симпатическими чернилами, и дабы увидеть его надо было включать особый свет.

И я всматриваясь, вижу в этой типичной рождественской усталости от бессонной и вроде как счастливой ночи немного обесцвеченное лицо милой Сони с черной глубиной ее глаз, Эрлика с ломкой изысканной шуткой на тонких губах, будто маломощный прожектор из глубины времени в состоянии осветить только частности, ничего вроде бы не значащие, но при этом ведущие за собой уже ушедшее время, будто лодка с заснувшим рыбаком тянет за собой тяжелые полные сети. Чем полные? Уже не разберешь.