Новый жанр

Литература постоянно оглядывается. Она следит за собой, смотрит через плечо, как женщина в настенное зеркало. В любом писателе наличествует мужское и женское начало. Мужское полностью погружено в пронзительную тишину творчества, ничего не видит и не слышит вокруг. Женское озабоченно оглядывается по сторонам, пытаясь поймать свое отражение в чужих глазах.

Положение современной русской литературы парадоксально: она отлучена от читателя. Если смотреть через замочную скважину, как смотрит неискушенный читатель, — писать в последней четверти XX века на русском — это абсурд. Вначале, пока у любого писателя задача: воссоздать самого себя из ничего, — заведомое отлучение от писательской аудитории не кажется противоестественным. Но впоследствии, когда становится понятным, что бой с тенью, борьба с самим собой — единственный удел русского литератора, знакомая ситуация становится абсурдной. Писатель — существо общественное и нуждается в акустике, в эхе не по прихоти, а по условиям своей работы и существования. Человеку с улицы современный литератор видится стоящим, наподобие авантюрного сказочного героя, у неминуемой развилки: официальная литература, эмигрантская или самиздат. И выхода нет. Если поманит массовый читатель и официальная акустика — придется так искажать собственный голос, чтобы он стал глухим и неинтересным, как все: а это абсурд. Поманит типографское эхо тамиздата — опять иллюзия: у книги будут те же полтора читателя, что и здесь: русские зарубежные издательства — это типографский самиздат. Абсурд, абсурд, абсурд: налево пойдешь — слепым быть, направо пойдешь — глухим быть, прямо пойдешь — немым быть. Что же: повернуть и пойти назад? Но в том-то и дело, что ситуация абсурда невыносима только для позитивистского сознания; для тех, кто привык балансировать на краю пропасти, — это не труднее, чем скользить по меловым линиям на полу.

И все-таки положение русского писателя (оглядываясь на положение его предшественника в XIX веке) парадоксально. Не все сознают, что ему приходится работать в новых условиях литературного переполнения. Блестящая русская литература XIX века, по сравнению с европейскими кузинами, была гениальным вундеркиндом в отсталой семье. По словам поэта, в России литература была единственной формой полного существования. Если в дифференцированной Европе смешивать литературу и религию, искусство и метафизику считалось плохим тоном и дилетантством, то в России писателю со священным трепетом смотрели в рот, считая его пророком, сообщающим последние истины. Поздно вывезенная в свет русская литература не успела специализироваться и, не умещаясь в рамки искусства, взвалила на свои плечи груз воспитательного отношения к читателю. Она так и вошла в XX век — с прочным подрамником, наивно надетым на голову. Однако век XX оказался освященным иначе, чем век XIX. То, что в веке прошедшем казалось обязательной сутью и наполнением, теперь предстало в виде неуместного грубого подрамника.

Крах воспитательного мотива русской литературы связан с крахом теории прогресса жизни и искусства. Вместе с потерей веры в читателя, как бы поднимающегося по лестнице книжных истин, произошла девальвация литературы как руководства к жизни. Оказалось, что читатель не живет по литературным законам. Сентенция обиженного вице-губернатора — писатель пописывает, а читатель почитывает, — казавшаяся грубой шуткой в веке минувшем, в нашем — стала голой белотелой реальностью. Как не обезьянничает Клио, одно несомненно: как нянька литература оказалась совершенно не состоятельна. Лучше ей рассказывать сказки, как Арина Родионовна, чем надевать рясу либо кожаную куртку.

Произошло литературное переполнение. Современный читатель не смотрит в литературу, как в зеркало, и не считает, что писатель — пророк. Сейчас нельзя еще раз переписывать или толковать Евангелие не потому, что Толстой или Достоевский делали это литературно плохо, а именно потому, что они это сделали превосходно. Литература достигла таких горних вершин, что читатель не выдержал и сорвался. Литературная бочка переполнилась, и полилось через край. Как не вспомнить седой шепот Гете: о Боге, можно, собственно, говорить только с Богом. Или иначе: Богу — Богово, а кесарю — кесарево. Писатель, конечно, может не считаться с тем, что у него за спиной стоит XIX век, но читатель, как ни прискорбно, считает, что литература — это искусство (в пушкинском смысле слова), и больше ничего. И имеет на это все основания.

II

Так или иначе, литература во все времена была вертикальной и горизонтальной. Любое деление, проводимое по живому, условно: линия, по которой вода обнимает днище корабля, кажется прямой только в стоячей воде; когда море волнуется, линия пляшет. И все-таки, горизонтальная литература пользуется уже имеющимися эстетическими приемами для изображения малоизвестных сторон жизни (или иначе отвечает на вопрос: что?). А вертикальная больше озабочена поиском нового стеклянного ракурса взгляда и самоценной интонации (и не может ответить на вопрос: что? не зная, как это сделать). Так как литература — искусство слова, горизонтальный литератор пользуется языком как рентой, полученной по наследству: его задача — поумней ее использовать; вертикальный, например, ищет приращение в языке и смысле, все пробует на вкус, пытаясь найти новые созвучия блаженной речи и вернуть больше, чем получил.

Посмотрев со стороны изнанки и швов, можно сказать, что если горизонтальный литератор ставит целью отобразить мир реальный, то вертикальный создает свой мир, конституция которого отнюдь не совпадает с миром действительности. Хотя горизонтальная литература чаще связана с утилитарными представлениями об искусстве, совсем не обязательно, чтобы писатель горизонтальный был менее талантлив, чем писатель вертикальный. Если искусство — здание, то кто-то пытается надстроить новый верхний этаж, кто-то пытается найти пустоту в фундаменте или середке и вставить туда свой кирпич. И работающие ближе к земле представители горизонтальной литературы срываются реже, и падение их менее мучительно, чем срывы экспериментирующих на языковой и смысловой границе.

Так или иначе, любое новое произведение перекраивает контурную карту человеческих ценностей, по-своему переименовывая столицу, перекраивая моря и континенты, либо обводит жирным пером уже имеющийся пунктир. Даже если писатель не ставит целью выйти на очную ставку с истиной на белой странице, проходя наискосок по печатному листу, он бросает на нее косую тень.

Очевидно, что горизонтальная литература, которая имеет фасеточное строение глаза, верит в накопление малых истин, ожидая, что количество перейдет в качество. Вертикальная знает, что разговаривает со слепым на языке глухо-немых: истину можно ощутить на мгновение, как красоту, объяснить же ее нельзя иначе, как рассеяв очарование.

За малым исключением, советская литература — горизонтальна. Авторы, прошедшие через горнило официальной печати, независимо от того, в советской ли периодике, в эмигрантских ли изданиях или самиздате появляются теперь их произведения, обрастают хрустящей корочкой горизонтальности. Литература послесталинского ренессанса стала горизонтальной по принципу своего существования: стремясь восстановить разорванную связь с прошлым, она стремилась понятным горизонтальным языком рассказать о том, чего читатель не знал о прошедших тридцати годах, пытаясь, прежде всего, заполнить провалы читательской памяти и совести. Молодые писатели, шумной толпой въехавшие в литературу на гребне либеральной волны 60-х годов, кто по незнанию, кто по эстетическим пристрастиям не обращали внимания на вертикальную литературу начала века и двадцатых годов, а устремили взор в век минувший или в отечественные переводы иностранных (в основном, горизонтальных) писателей. Подозрительный пассеистический взгляд видел подобие очерка революционных треволнений во взлете экспериментальной прозы и поэзии в первое десятилетие новой власти. Да и чуткий предохранитель цензуры срабатывал куда вернее на вертикальность, нежели на полулиберальность произведений. И только когда волна 60-х годов, бессильно шипя, откатилась назад, на вновь очистившемся месте открылись возможности для появления вертикально ориентированных писателей.

III

Современная русская литература, точно мелко изрезанное речное устье, состоит из струек, потоков и рукавов. Новые жанры в искусстве появляются так же редко, как и новые игры. Новый жанр формируется и обтачивается долго, как янтарь волнами, идущими чередой. Игровой жанр литературы появился не из воздуха, а из морской пены литературы классической. Легко увидеть связь игровой литературы с традиционной сатирической литературой прошлого. Как и в классической сатире, игровая литература имеет дело с деформированной, искаженной действительностью. Действительность парадоксальна, а герой принципиально не желает мыслить здраво; кожа пространства натягивается на ребра гиперболы, и параллельные прямые в этом мире пересекаются. Однако, по сути дела очевидно, что сатирический мир — это просто вывернутый наизнанку мир традиционный, и построен он по принципу полной либо частичной зеркальной инверсии. Читатель легко догадывается, что герой сатирического мира, на самом деле, умный человек, высмеивающий барабанную глупость обывателя и язвы действительности. Он смеется в унисон с писателем и быстро привыкает к тому, что все перевернуто с ног на голову и что черное это белое и наоборот. Это не трудно, ибо сквозь прозрачные писательские построения просвечивают очертания часового механизма действительного, разумного и гармоничного мира, основанного на камнях единых, у писателя с читателем, ценностей.

Пространство игровой литературы куда более сложно и построено не по принципу зеркального отражения мира действительного (изогнутого поворотом метафоры, деформированного тисками гиперболы или сдвинутого по оси жесткими пальцами преувеличения); пространство игровой литературы куда более многомерно и отражает мир, находящийся в состоянии абсурда, абсурда, конечно, литературного, сконструированного, но, тем не менее, построенного не по формуле простой, как сырая вода, инверсии. Герой игрового жанра смеется, но не как умный над глупыми, а как глупый над умными. Создается впечатление, что герой видит мир примитивнее суконного обывателя, ибо из мира героя вынут спинной мозг разума. Читатель не видит спрятанного за спиной героя инверсированного автора, который бы поражал читателя блеском остроумия и интеллектуального напряжения. Иначе сфокусированная ирония становится метаиронией, смех становится несмешным, если не грустным, юмор черным. С удивлением читатель замечает, что автор, скорее всего, смеется над тем, что всегда казалось ему разумным и сакральным. Игровая литература разрывает традицию и, прежде всего, традиционную связь с читателем.

Традиционная литература — это разговор по душам, и читатель всегда чувствовал себя задушевным собеседником. Читая, к примеру, роман Диккенса, читатель чувствовал, что с ним разговаривает умный, благородный человек, с которым хочется встретиться и поговорить не только на литературные темы. Читатель, постепенно освоившись в новом для него писательском мире, начинал сопереживать герою, ибо его действия так или иначе мотивировались автором, все чаще ставя себя на его место, становясь постепенно его двойником и попадая в сладостную паутину, расставленную писателем, и, увлеченный, чувствовал, что движется уже по инерции и, в конце концов, становится действующим лицом иллюзорного, но психологически понятного мира. Игровая литература не дает читателю возможности ощутить себя задушевным собеседником, ибо дистанция между героем и читателем раздвигается, точно складной метр, прямо на глазах. Читатель, с удивлением подняв брови, вдруг понимает, что писатель смеется не над язвами действительности и простодушием обывателя, а над ним самим.

Дело в том, что игровая литература внесла в беловой текст принесенные с собой черновики; по сути дела, этот жанр состоит из вариантов, из переборов разбегающихся, как у железнодорожной стрелки, путей. Читатель ставится в положение автора и вместе с ним проигрывает возможности сюжетного развития то в одну, то в другую сторону; автор не осуществляет выбор, и читатель получает возможность следить за раскручиванием расположенных под углом друг к другу пружин действия и мотивировок поступков героя; психологическое единство характера разрушается; метафоры реализуются; герой перестает быть носителем целостного сознания. Читатель, потеряв инерцию, выходит из русла доверия к герою и понимает, что с ним играют. Однако читатель, удаляясь, словно телескопическая антенна, от героя, разрывая с ним традиционную связь, неминуемо приближается к автору, совмещаясь с ракурсом его взгляда, точно мушка с контуром мишени. Читатель как бы стоит за спиной автора и смотрит ему через плечо.

Игровая литература, родившаяся, несомненно, из кокона классической литературы, имеет своих непосредственных предшественников в лице обэриутов, неизвестных широкому читателя, и литературы абсурда — антагониста воспитательной реалистической литературы. Пространство в литературе абсурда (например, в романах Беккета) сформировано взглядом, как бы вспоминающим жизнь после смерти: когда все страсти перегорели, выемки для ценностей пусты, точно разоренные птичьи гнезда, а засоренное илом течение времени ничего не изменяет, ибо, по сути дела, река времени давно остановилась, скованная неподвижным льдом остекленевшего взгляда. Полупрозрачная слюдяная преграда, разделяющая два пространства, лишает литературу красок, делая припоминаемый мир бесцветным и холодным. Герою в абсурдном мире не больно, ибо литературная кровь в его, чаще всего, искалеченном теле заменена прозрачной литературной лимфой. Читателю трудно сопереживать герою, дистанция между ними увеличивается почти до струнного разрыва, ибо невозможно поставить себя на его место; но взгляд на жизнь после смерти любопытен, а изощренная изобретательность писателя заполняет обычные типографские листы потусторонней увлекательностью; искусство, анестезированное отсутствием страдания, не одушевленное дыханием эмоций и интеллектуальным поиском, переходит с земной орбиты на лунную.

Игровая литература относится к профанированному миру как к абсурду, то есть как к миру, аборигенов которого нельзя описать, используя психологические приемы изображения, к миру, построенному не по гармоническим законам, но все-таки, в отличие от литературы абсурда, игровая литература смотрит на мир изнутри, не пересекая занесенную снегом границу. На этой стороне еще цветут тюльпаны красок, возможны изысканные узоры слов; миру возвращена катастрофичность, а героям — право на метафорическое страдание, замутненное и сниженное черным юмором, но существующее. Отсутствие дальнего порядка не отрицает наличие порядка ближнего.

Всегда ли игровая литература дегуманизирована? По сути дела, отношение к матерчатому профанированному миру как к абсурду — это доведение гиперболой увеличительного стекла до шероховатой отчетливости взгляд ортодоксальной христианской дальнозоркости. Если Бог играет с человеком, творя жизнь в ее фантастически разнообразных формах, то искусство — это игра человека с Богом, который отвечает ему той же монетой. Абсурд, по существу, есть не только неминуемое отсутствие гармонии в отделенной от голубого купола жизни, но и противопоставление свободы детерминированной окаменелости.

В одном из наиболее характерных романов игрового жанра — Школа для дураков Саши Соколова — христианская подкладка прозрачна, но несомненна, как страховочная сетка для воздушных акробатов. Это произведение интересно не только тем, что оно выполнено тонким пером мастера, но и тем, что пространство игрового поля здесь сфокусировано в точку, а условия существования этого мира материализованы и, тем самым, мотивированы. Мир Школы для дураков абсурден не потому, что так считает автор, а потому, что растрепанным видит его герой: слабоумный мальчик, лишенный разума не по прихоти писательского воображения, а по безусловному закону жанра. Герой инфантилен и неразумен — этим мотивируется право на композиционную игру, на отталкиванье от жестких ребер разумного мира, на стилистическую эквилибристику и безразличие ко времени, которое течет то в одну сторону, то в другую, как дует ветер. Однако, жанр не детерминирует повествования и не покушается на творческую волю автора: законы жанра эластичны и подвижны, словно тонкая родовая оболочка. Из мира вынута косточка разума, но оставлена прозрачная воздушность души.

По сути дела, в романе реализован традиционный конфликт поэта и общества, разведенных на классическое дуэльное расстояние. И это дает право герою, отказавшемуся от железного инструмента логики, на поэтическую пристрастность к пластической красоте мира: учителю географии Павлу — заговорить языком апостола Савла, провисшей предохранительной сетке — подняться до уровня сюжетного основания; а автору приблизить (а иногда и совместить) конус своего взгляда и взгляда героя и раскованно заговорить изысканной вертикальной прозой, полной пронизанных светом созвучий, пленительного изгиба грациозно изогнутых слов и, порой, блаженного косноязычия, основанного на тонких семантических сдвигах.

IV

Почему, как из облака пыли, проявились очертания игрового жанра? Игровой жанр родился из хрустального яйца вертикальной литературы, для которой, в отличие от литературы горизонтальной, родная речь — хрупкий, но живой словесный материал, явление первичное, а не служебное. Каковы бы ни были связи русской игровой литературы с литературой абсурда и другими западными авангардными течениями, в ней пульсирует теплая кровь пластичной русской речи и проступает единый, с классической литературой, генетический узор, сходство черт которого основано на общей системе кровоснабжения языка.

Скульпторы Возрождения знали, что суть и структура материала, а не их априорная склонность, определяет форму будущей скульптуры. Так же для вертикальных писателей подвижное, как тень, слово и поэтическая интонация, образующая воздушный строй речи, определяет контуры их писаний. Поэтому для одних, выйдя из темного фона негатива, игровая литература стала антиподом канцелярской детерминированности жизни и мутной официальной литературы. Для других, сам язык, как звучащий кристалл, потребовал новой жанровой подцветки, изменения привычных концептуальных связей, освежающего сдвига внутри речевого материала, чтобы даже в условиях абсурда могла существовать, не изгибая позвоночника, трепетная русская литература.

1981

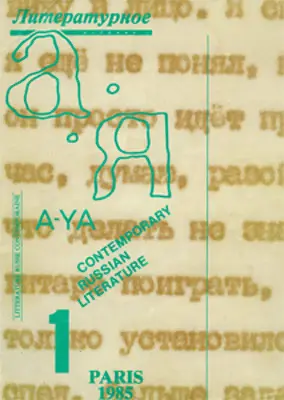

Литературное издание «А-Я»