Двадцать лет без Кривулина

Предвестием Витиной смерти стала гибель его сына Левки в дурацком ДТП. Фатум, как Иоанн Креститель-наоборот, сначала забрал сына, дав Вите шанс приготовиться.

Но он и так был почти готов, не только потому, что постоянно писал о смерти, и вообще, как один из самых яростных неофитов с неостывающим эсхатологическим жаром, проверял жизнь в ее разнообразных показаниях на готовность к чему-то вроде вечности (или ее стихотворной проекции). Этот метафизический check out Кривулин устраивал для всего: свойств личности, культурных предпочтений, предметов и инструментов в снегу, мимолетных или устойчивых впечатлений. Его изначальный религиозный жар был, конечно, из лукошка поэтического поиска, поза неохристианского контролера, проверяющего жизнь на готовность к отчету: а ты что, собственно говоря, сделал накануне ухода? У этого — выбранного с тщанием или почти наугад, — есть ли шанс задержаться на краю перед окончательным обрушением в пропасть? И был интересантом всего, что цепляется, что не рушится мгновенно, что протягивает какие-то то ли корни, то ли ветки и пальцы с обломанными ногтями к шероховатой, с трещинами, но почти отвесной скале, по которой как по начищенному желобу летят вниз снежные бобы, тщетно пытающиеся повисеть чуть-чуть, застыть на мгновение.

Витя называл это спиритуальной лирикой, выделяя сам шаг, выбор, масштаб, приобретавший статус инструмента обозначения своей принципиальной позиции, хотя был одним из первых, кто предсказал смерть второй культуры от усталости, заброшенности, от этого высокомерного стояния на ветру с дырявым парусом, который время превращало в лохмотья.

Вместе с пластическим даром, с тонкой, тончайшей словесной инструментовкой всего, чего он касался: у него была эта страховочная сетка из многосложных, но всегда проверяемых метафор, которые росли — все под строгим присмотром, будто кто-то напускал холода на запотевшее оконное стекло, следил и подправлял морозные узоры, дабы избежать банальности.

Как получилось, что какой-то теплый, нет тепловатый, затхловатый, с обертонами легкой вони ветерок спущенной сверху свободы небрежно смахнул (отмахнулся?) от ветвистой конструкции стихотворных фрагментов, и они не исчезли, но подтаяли, что ли, у краев рамы, а иногда и посередине? А потом раму закрыли. Возможно, эта эсхатологичность, метафизичность, увязанность, оглядка на традицию стала чем дальше, тем больше интерпретироваться как архаичность. Особенно на фоне выстроенной и педалируемой плюралистичности московских концептуалистов, которых сразу взяли в Ноев ковчег, а его оставили на берегу. Как опоздавшего, все понимающего, многое фиксирующего, но не способного повлиять на выбор времени, к которому он сам приложил руку, но в последний момент флюгер развернулся и указал в противоположную сторону.

Никак не более филигранная (и не менее нагруженная метафизически) работа Шварц оказалась ближе, не в той, конечно, магистральной колее, из которой уже не выпрыгнуть, как не старайся стереть посмертный грим юбилейного глянца, но хотя бы в рамках кругозора тех, кому и пыл, и результат андеграундного свойства не чужд.

Возможно, причина в том эпителии социального с пигментными пятнами времени, который Витя всегда прокалывал до гноя, сукровицы или капель крови, что вытекало, было его, но никогда не отказывался от этой грубой или тонкой, после ожога, кожи, которая придавала его стихам бОльшую многомерность, обеспечивала злободневность когда-то и узнаваемость сегодня, когда то время кажется уже лишним вместе с желанием его сохранить. А в его стихах полно этих мимоходом приколотых булавкой бабочек, пятен, отпечатков ушедшего времени, но эта дактилоскопия без надобности.

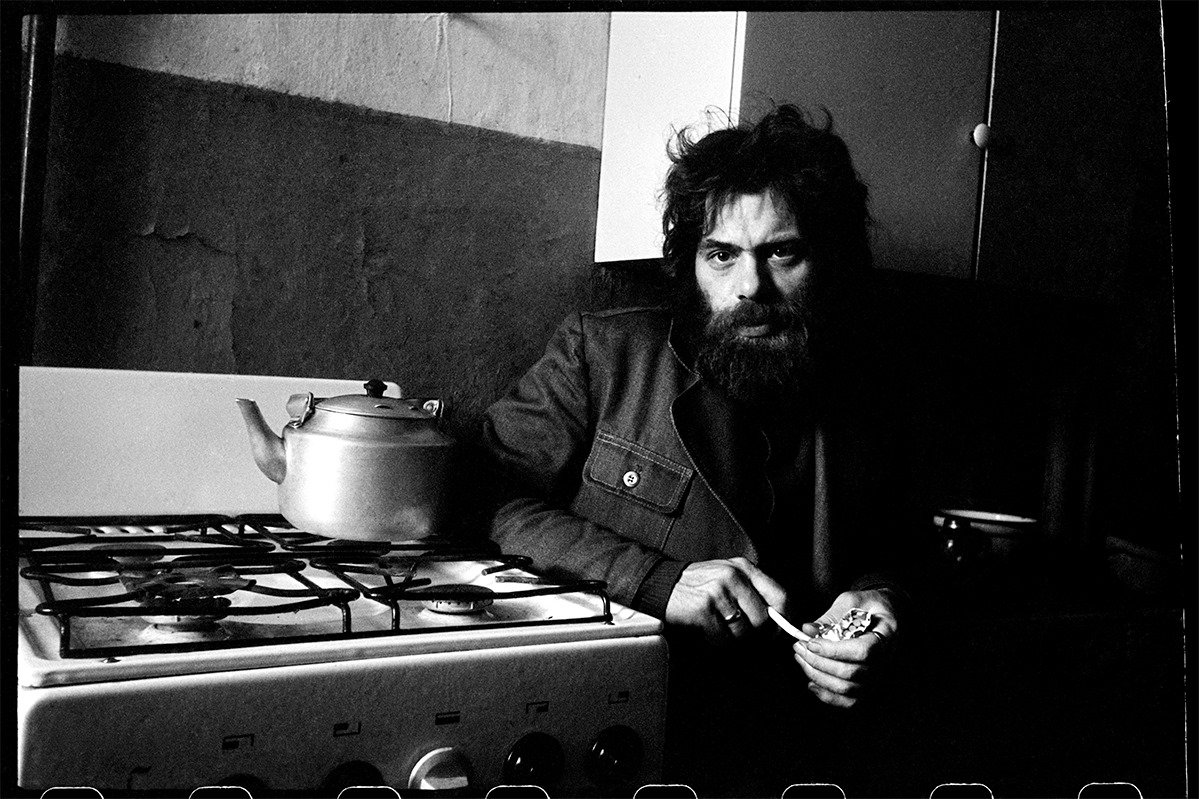

Витя ушел 20 лет назад. Нет ни книжки с комментариями, которая бы, возможно, подтолкнула западных славистов на включение его в курс изучаемой современной словесности (а русская слава, как шпион, всегда приходит с Запада), ни воспоминаний в объеме, достаточном для оживления и обозначения той индуцированной в стихи значимости личных переживаний со множеством подробностей, необходимых для реставрации. Без всего этого инструментария голые и беззащитные Витины стихи как нищенки на ленинградском ветру возле Торжковского рынка с чем-то, разложенным в пыли. Они есть, они протягивают цепкие маленькие ладошки, но мелочь летит по большей части мимо, в ту сторону, где фонтан, свет, медное солнце духового оркестра, где нет коронавируса и карантина, в котором Витя как в чистилище чего-то еще ждет, надеется; ему не съязвить, не сделать столь узнаваемую лукавую гримасу громогласного ритора, разоблачающего что-то или кого-то и подсмеивающегося над собой и другими. Так, переминается с ноги на ногу, будто мальчик, желающий пописать, и что-то пишет беззвучными немыми чернилами на облаке, на тыльной стороне ладони, дайте масштаб, ни развидеть, ни разобрать.