Жизнь по рельсам

Довольно часто на рутинные вопросы, почему у русских из века в век не получается построить рационально постигаемое социальное пространство, отчего так низок порог допустимой в обществе лжи, каким образом власть, возникающая порой на оптимистических основаниях, неизменно превращается в одно и то же чудо в перьях с оглядкой на заветы предков, вравших и рубивших головы с легким, как дыхание, инфантильным свистом, следует ответ: а потому что мораль, тучка золотая, в наших палестинах не ночевала, а если ночевала, то так и не отошла от ужасного сна с перепоя, а если и проснулась то, как всегда девкой-чернавкой, полагающей себя принцессой с зеркальцем в правой руке.

Или почти то же самое: мол, все дело в отрицательном отборе, генетическом браке, когда всех, кто что-то стоил или решался поднимать голову, выбраковывал социально-политический отбор в виде заговора посредственностей и неприятия волоса, выбивающегося из пробора.

Однако среди немногих и неочевидных достоинств продолжительной жизни за границами страны березового ситца есть возможность сравнивать (что убедительности этим сравнениям, естественно, не прибавляет: самообман не знает границ), и придает опыту постороннего тонкий флер занимательности.

Да, русская жизнь не знает себе равных, хотя бы потому, что никакая другая не вызывает у нас приступа такой пристальности. Но какой бы чудовищной и почти неправдоподобной в этих постоянных повторениях и несуразных деталях она ни казалась, мораль — возможно, самое последнее, что приходит в голову. То есть можно, конечно, и социальные нравы поверять математикой этических метафор, но зачем лезть за волшебным микроскопом в карман ватника, если есть простые выкройки для уточнения фасона.

И эти сравнения ведут за собой довольно очевидный вывод: все отличия укладываются в социальные правила и степень их авторитета. В одном случае (русском, например) социальные агенты как бы витают в облаках над поверхностью жизни, как ангелы или демоны, которые выше всех и всяческих правил по принципу: меня, мою бессмертную душу в плену социальных обстоятельств держат? — никогда.

В то время как т.н. западная жизнь, особенно в протестантском ее изводе, это довольно строгое движение по рельсам и на поводке в виде такого трамвайно-троллейбусного гибрида. И нарушение социальных норм более похоже на сход с рельсов, потерю троллейбусных усов жизнеснабжения. Раз — и ты на небесах русского анархизма.

Хотя нет, даже если двадцать два раза за час сойдешь с рельсов на целину, все равно не окажешься возле родных осин, потому что их больше нет нигде. Но в том-то и дело, что социальные правила и их строгость в стране каталожной культуры подчас таковы, что никакого второго раза уже не будет. Вышел за пределы социальной нормы — и все, обратной дороги нет, как у Сноудена в снегу.

И это никакая не мораль, хотя и о ней можно будет сказать пару ласковых. Вся, казалось бы, сложная, как паутина в чулане, социальная жизнь исчерчена от края до края рельсами и разметкой, выход за пределы которых является личной катастрофой.

Скажем, соврал под присягой и привет, пути-дороги обратно не будет. То же самое, если соврал в документе, тем более финансовом, наказание за это столь сурово, что лучше не начинать. А вот если за нарушение того или иного социального или правового установления наказание не предусмотрено, то это установление нарушается с почти русской беспечностью.

Скажем, американские правила дорожного движения, самый простой трафарет любого социума. За серьезное превышение допустимой скорости — штраф огромный и двухсторонний. Сначала тебе выписывают сам ticket, а потом выясняется, что у тебя существенно подросла месячная плата за страховку. То есть ты перешел в разряд неблагонадежных и должен в этом чистилище пробыть лет пять, выплатив за превышение скорости на 30, скажем, миль в час пару тысяч баксов.

Означает ли это, что скорость никто не нарушает? Отнюдь, сказала графиня. Нарушают все. На хайвэе с превышением скорости в пределах 10 миль в час едут практически все. И по простой причине, штраф за такое небольшое нарушение столь мал, что редкому полицейскому хочется тратить на него силы. То есть социальная норма поддерживается, прежде всего, неуклонностью и строгостью наказания. А если нет наказания, то и вроде нет нормы.

К примеру, американские водители любят шиковать и эпатировать своих жён своим радикализмом, не включая при повороте соответствующий сигнал. Полиция за это не наказывает, а норма без наказания – пиво без водки.

Конечно, есть нормы, не прописанные в законе, а если и прописаны, то без ореола обязательного наказания за их нарушение. Но тот или иной вид репрессии подразумевается всегда. Есть область ответственности государства и права, а есть и общественные нормы, интересы влиятельных групп и их предпочтения. Это то, что только прибывшие эмигранты понимают не сразу. Их, кстати говоря, очень легко идентифицировать.

Вот в супермаркете молодая семья с живым и непослушным ребёнком, который носится как веретено и издает разнообразные звуки из области визга. Можно не сомневаться, это недавно приехавшие. Американские дети тихи и незаметны как тени, только благовоспитанность обеспечивает бесперебойное движение по социальным рельсам.

То поведение, которое в России маркируется как интеллигентное, здесь разлито почти одинаково, как жидкость на неровной поверхности. Люди с бандитской или неконвенциональной внешностью почти столь же рутинно вежливы, как профессоры. Дифференциация есть, но в пределах одного ряда. Вежливость — один из паролей, обеспечивающих проход дальше, вперёд и вверх, пока другие законы не остановят нас.

Даже младенцы здесь не кричат, словно в немом кино, что, безусловно, удивляет как пример влияния социальности на физиологию. А вот отпрыски приезжих орут и ведут себя с шумной непосредственностью детства, и эта непосредственность подчас тем больше, чем из менее свободных стран приехали родители, где облако детства более суверенно (Сурков, благослови), чем взрослая жизнь при авторитаризме и других видах путинизма. Пусть надышится пока можно.

Конечно, есть и демонстративное нарушение правил: чёрные или латиноамериканские подростки из бедных кварталов в метро могут вести себя шумно, как русская шпана в Купчино, но это проба пера, проверка на вшивость социума, который воспринимает уже как чужой и враждебный. А так — вежливость точно присяга писанным и неописанным социальным нормам — разумная обыденность.

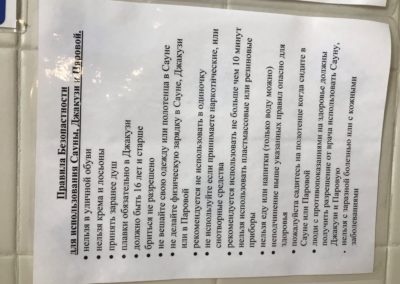

Правила расчерчивают жизнь как графические изображения трещины во льду. На городских дорогах нет ни дюйма без разметки, которая отделяет разрешённое от запрещённого, за которым легко различима бирочка с суммой штрафа. Даже в бане или в бассейне. Если мужик из душа в раздевалку идёт, посверкивая яйцами, это русский или китаец без навыка жизни в больших городах. Для них специально на стене висят объявления: в джакузи и сауну нужно надевать, трусы, дубина ты стоеросовая, но русские или китайцы игнорируют эти просьбы, потому что в соответствии с их культурными нормами — это тот факультатив, наказание за который не предусмотрено. Ведь американцы никогда не упрекнут и не посоветуют снять и крестик, и трусы, здесь не страна советов.

Кстати, если на шее, тускло отливая духовностью, блестит нательный крест, то это опять же православный или католик из латиноамериканского далека, мода на ношение крестов прошла пару веков назад, русские это ещё не прочли. Как и то, что американская культура культивирует скромность и акцентируемую стеснительность, а отнюдь не поведение поверх барьеров, которое у русских называется покоем и волей.

У меня, безусловно, пониженная стеснительность, но я целомудренно препоясываю чресла полотенцем и иду из душевой в раздевалку, сигнализируя о знании норм социальной вменяемости. Конечно, мне далеко до тех, кто пытается мыться в плавках или переодевается в мужской раздевалке, извиваясь ужом под полотенцем, как это делают некоторые закомплексованные подростки.

Казалось бы, какая связь между тем, что русская власть подменяет мочу спортсменов и посылает переводы оппозиционерам, дабы потом делать вид, что они сами себя высекли, даже уже не пытаясь скрыть нарочитый пример тотальной лжи, и тем, какие нравы царят в американской парной? Прямая на самом деле, как речь. Вежливость, что в простой русской душе интерпретируется как слабость и искусственность, нормы, которых любой русский Пьер Безухов, наполовину всегда иностранный агент, — есть те культурные и социальные рельсы, по которым и может с небольшими остановками и одышкой двигаться почтовый поезд социальной действительности.

Можно, конечно, пенять на тотальную безнравственность, как причину той социальной беспомощности, которую демонстрирует русская культура, но мораль — это лишь глубоко, до генетической памяти, прочерченные во времени социальные нормы. Настолько очевидные, что воспринимаются как естественные и природные, но все равно социальные.

Проблема русской жизни в том, что устойчивых социальных норм не придерживаются ни государство, ни его подопытные кролики в зарослях мичуринских саженцев. Даже если нормы декларируются, как в самой гуманной сталинской конституции, они в реальности нарушаются ежесекундно практически всеми игроками на социальном поле, от гребенки до пальчиков ног. У социального агента просто нет шанса привыкнуть к тому, чего нет, тем более что он и сам приверженец общеупотребительного похуизма, из-за чего вынужден выкраивать оазисы неформального и демонстративного неповиновения из куска сплошной материи страшного, как сказка, русского быта.

Нет авторитетных норм, нет неукоснительного наказания за их нарушение, нет общественного согласия вокруг убеждения в правильности движения исключительно по рельсам, а не по архаическому праву сильного. Только сильный в борьбе обретает право свое, за что и идёт подлинная конкуренция в России, поэтому в качестве сдачи каждый получает неразменный рубль жизни над законом, плюс приятный бонус неформальности, у чего есть, конечно, привлекательные стороны, но построить на них ничего нельзя, кроме воздушных замков кремлевского мечтателя.